Per quanto considerato una delle arti “minori” del contemporaneo, il teatro affonda le sue radici all’interno dell’alba della civiltà occidentale, avendo toccato con una grazia incredibile una vasta quantità di temi, diventando per tanti simbolo della cultura. Tyche e Moire, ad esempio, hanno popolato le tragedie greche per tempo immemore, complice il loro incarnare uno dei concetti più antichi dell’umana specie: la fortuna. La fragilità umana di fronte alle forze incontrollabili è un qualcosa che, nel corso di millenni di evoluzioni stilistiche e culturali, abbiamo sempre trattato e ritrattato, con autori di ogni epoca che hanno saputo intrecciare abilità e sorte per generare tensione, dramma e, talvolta, ironia.

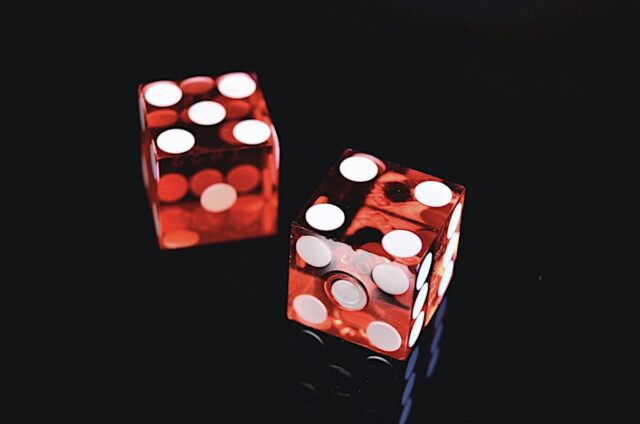

Non soltanto un mero escamotage narrativo, quindi, ma più un sottile e possente gioco tra scelta individuale e fato che definisce la nozione umana di libero arbitrio. Chi gioca sul casinò di betfair lo sà bene, chi invece va a teatro o è semplicemente appassionato di cultura classica la conosce in maniera altrettanto approfondita, in quanto perennemente presente nel tessuto narrativo.

Una divinità bendata a tessere i fili

Tutto comincia tra Atene e Roma, dove il paralume delle divinità del destino ha illuminato le tragedie che si vedevano a teatro con un chiarore quasi spietato. Le figure delle moire greche, ad esempio, erano le tessitrici del filo della vita e avevano la responsabilità di decidere, nonostante l’uomo si credesse già all’epoca in finzione artefice del proprio destino, il momento adatto per recidere il suo legame con il mondo terreno.

Ad esempio Sofocle, nell’Edipo Re, costruisce buona parte della sua narrazione con questa dialettica, mostrando che ogni tentativo del protagonista di sfuggire alla propria profezia altro non faceva che avvicinarlo al proprio crudele destino, in un gioco beffardo da cui non c’è fuga. Se saltiamo dalle parti di Plauto, nel bel mezzo della commedia dei Romani, troviamo come la fortuna abbia pian piano assunto un ruolo sempre più centrale, nonostante un generale alleggerimento delle tematiche trattate. Nell’Asinaria, ad esempio, le scelte del quotidiano vengono interpolate attraverso la metafora del gioco d’azzardo mentre nel Miles Gloriosus, la burla e il caso si fondono per svelare la vanità dei protagonisti. Approcci diversi, certo, ma quello di Plauto quasi vuole sottolineare quanto il confine tra astuzia e sorte sia labile, con le capacità umane che nulla possono davanti a un fato birichino. Attraverso questi messaggi, il teatro classico non soltanto cercava di riflettere le concezione religiose del tempo, bensì offriva un veicolo per esplorare il rapporto tra responsabilità individuale e circostanza!

Tra Shakespeare e contemporaneità

Il più importante autore che ha trattato il tema del destino, con una classe a dir poco sopraffina, è senza dubbio William Shakespeare. L’inglese, infatti, ha utilizzato il destino come chiavistello per portare gli spettatori a riflessioni di carattere esistenziale, fondendo l’imprevedibilità della sorte con personaggi dalla notevolissima ocmplessità psicologica.

Re Lear, Mercante di Venezia, Macbeth: tutte opere in cui il fato viene incarnato e mutato a seguito dell’imprevedibile. Tutti drammi in cui la semplice scelta volontaria appare come strumento di una volontà superiore e sconosciuta, in cui ogni scelta alimenta la tensione tra hybris e destino. Nel contemporaneo il binomio di fortuna e abilità è arrivato a popolare ogni frangente della cultura: dal divertimento delle slot online alle narrazioni digitali, per poi arrivare anche a toccare l’universo tecnologico grazie all’introduzione delle tecnologie di intelligenza artificiale È attraverso il confronto con l’imprevisto che la nostra consapevolezza si affina, e le opere che meglio esplorano questa dialettica continuano a emozionarci perché, in fondo, riflettono il nostro desiderio di comprensione.