Marta Prunotto, al suo debutto sulle scene, lascia senza respiro gli spettatori alla prima nazionale al Teatro della Tosse

I suoi gesti iniziali sono al ralenti e ricchi, sin da subito, di tensione narrativa, sul palco del Teatro della Tosse.

Marta Prunotto, la sera del 5 febbraio 2019 (e poi nelle due repliche del giorno successivo, tutte ugualmente sold out), debutta nella prima nazionale dell’opera Se mia madre mi facesse a pezzi nessuno mi verrebbe a cercare.

Si tratta di un monologo di un’ora e quaranta senza intervalli, che lascia senza respiro lo spettatore, lo trascina dal primo all’ultimo minuto e lo fa precipitare in un vortice magnetico e affabulatorio, creato dall’unico personaggio sulla scena.

L’adattamento teatrale, tratto dal romanzo pluripremiato del 2011, Et au pire, on se mariera (E nel peggiore dei casi, ci sposeremo), della scrittrice franco-canadese Sophie Bienvenu, è opera di Elena Dragonetti, cui si deve anche l’encomiabile regia.

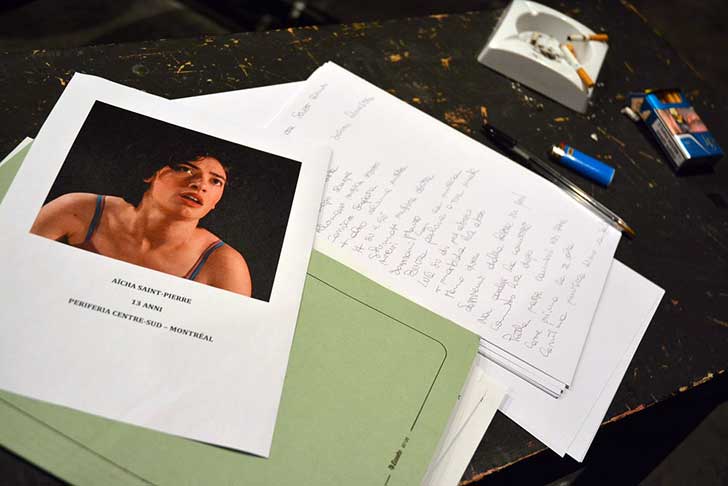

Marta Prunotto non è un’attrice professionista ed è stata scelta per questo, per interpretare senza particolari condizionamenti pregressi il ruolo di un’adolescente di 13 anni, Aïcha Saint-Pierre, nata e cresciuta nella periferia desolata di Montréal (“Qui, in questo quartiere di merda, quando è la fine del mondo, muori davvero… Se potessero salvare il mondo dalla catastrofe, mi farebbe strano che andassero a salvare proprio i poveri, i froci, le puttane e i drogati”).

Attraverso il suo sguardo il pubblico (ri)vive i luoghi, i personaggi e le situazioni che animano il suo mondo e il suo immaginario. Nel contraddirsi continuo della protagonista si dipana così un racconto sempre più noir, tra dichiarazioni spontanee false e veritiere rivelazioni. La ragazza sviscera la sua vita (“tredici anni di merda… tanto, tantissimo tempo”), i suoi pensieri e la sua disperata ricerca di amore davanti a una sconosciuta, un’assistente sociale – seduta a una scrivania in fondo alla sala, senza proferire mai parola (la regista stessa) –, probabilmente in uno scarno commissariato di polizia.

Il linguaggio di Aïcha è ricco di forme slang, intercalari sgradevoli, locuzioni da subcultura urbana, frasi schiette, descrizioni dettagliate di esperienze sessuali (vere o immaginate) e termini taglienti, tipici dell’età e dell’ambiente, che la giovanissima interprete riesce a restituire in maniera assai credibile, grazie anche all’accurato lavoro di traduzione di Sonia Fenoglio e Anna Giaufret, avvenuto per l’occasione.

Marta Prunotto appare disinvolta nella parte, in grado di trasformare voce, espressione e gestualità su diversi registri. È fresca e vivace, incarna mirabilmente il suo personaggio concitato, dall’identità irregolare, che si perde in mille storie parallele, parlando a tratti anche in maniera molto veloce, come è caratteristico dei ragazzi.

In questa pièce pare avvenire una trasmigrazione riuscita, che porta Marta a diventare davvero Aïcha, prestando alla ragazzina la sua esuberanza fisica; la verità del suo corpo adolescenziale; la sua potente espressione, che rende perfettamente l’ansia della crescita a tutti i costi, senza modelli di riferimento, circondata da adulti che la dilaniano; la rabbia covata contro la mamma (“ora mi fa pagare tutte le stronzate che ha dovuto sopportare, ora mi soffoca. E quando sono morta, per nascondere il corpo, mi fa a pezzi e mi ficca nelle piante di pomodori… E sai qual è la cosa peggiore? Che nessuno mi cercherebbe, se mia madre mi facesse a pezzi”), perché – in una lettura ingenua, quanto distorta, della vicenda – la avrebbe privata dell’adorato patrigno, Hakim; l’amore a prima vista per un giovane con più del doppio dei suoi anni, Sebastien, chiamato Baz, che vorrebbe aiutarla e proteggerla, ma che lei fraintende.

Il bellissimo e interessantissimo testo si presta a molteplici livelli di lettura e lascia libero campo alle interpretazioni. I sentimenti stessi “agiscono” in un range esteso di sfumature: sono dichiarati e rinnegati, poi ripresi e difesi. Il pubblico viene confuso dalla stessa Aïcha e reso sempre più incerto del confine tra la realtà e la fantasia, mentre la segue nel suo eloquio apparentemente sconnesso, come un fiume in piena, nelle sue relazioni disgregate e nelle sue impazienti illusioni.

Ci sono passaggi notevoli, come quelli in cui si parla del cielo privo di stelle di Montréal o della torta al cioccolato di Hitler. Da un lato, si rimane intrappolati nelle situazioni ad alto quoziente di drammaticità, rievocate dalla ragazzina come sequenze filmiche (memoria di quello che le facevano vedere da piccola, al posto dei cartoni animati), ma dall’altro lato basta una battuta gettata lì, in una riflessione tra sé e sé, o qualche termine specifico usato in un suo commento (dice, ad esempio, di un certo oggetto che è “cagato dagli dei”) per abbassare la tensione: il pathos, allora, si ristabilizza e il sorriso amaro strappato allo spettatore consente passaggi narrativi particolarmente fluidi.

La sceneggiatura utilizza tre piani diversi, ovvero tre spazi di narrazione, dai quali Aïcha entra ed esce: sotto una luce chiara, da interrogatorio poliziesco, si svolge la realtà presente; dietro a un velo di tulle appaiono come “inscatolati” e filtrati i ricordi e i sogni, dove un divano rosso diventa simbolo del proibito, con i suoi risvolti psicanalitici; il passaggio al di qua del velo, con la ghiaia da calpestare (dolorosamente?), è il luogo del discomfort, il terreno di combattimento con la madre durante il litigio, la strada di notte, il percorso di Aïcha quando va da Baz e trova la porta chiusa, il principio del cortocircuito individuale, il punto dello “svelamento” finale.

Chi legge il romanzo originale, o vede il film omonimo del 2017 diretto dalla regista svizzera Léa Pool o, meglio, guarda questo spettacolo teatrale, così vero e vibrante, può sicuramente avvertire come paradigmatica la storia di un’adolescente che ruota intorno a una vana ricerca di colmare un vuoto. Alla periferia urbana corrisponde in Aïcha la deriva umana e lei rappresenta la vulnerabilità, il grido inascoltato, la ferita aperta, la tragedia incombente e straziante.

L’autrice, Sophie Bienvenu, non ama molto il bianco e il nero. Dichiara che aveva voglia di raccontare una storia in cui si vanno a toccare le “zone grigie”: “Non volevo scioccare”, rivela, “ma volevo disturbare, quello sì”. E Marta Prunotto anche ci riesce benissimo: nel ralenti finale – che chiude il cerchio –, lascia tutti a bocca aperta, stomaco chiuso, cuore stretto e occhi umidi.

Linda Kaiser

L’intervista alla regista, Elena Dragonetti e all’interprete del monologo, Marta Prunotto